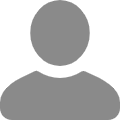

无论如何,艾滋病首先是一种疾病。事实上,艾滋病并没有打破任何一种既有的规律。它的致病原理之中并没有不能被理解的谜团,甚至其病程在供小学生阅读的预防艾滋病的漫画手册中都写得清清楚楚。然而其令人恐惧的原因也是显而易见的——这是一种无法被治愈的会致人死亡的传染病。无法被治愈的疾病有很多,很多常见病也是无法治愈的,比如糖尿病。可传染的疾病种类不少,但是在医学发达的今天,它们大多都被消灭或限制在某些人群之中;并且很少致人死亡。能够致人死亡的疾病更多。心脏病、癌症,它们都可以致人死亡。但是这些或长或短的疾病名称并没有一个能像艾滋病一样集中了如此之多的话语和目光。这不仅仅是因为艾滋病是无法治愈、可传染、致人死亡三个条件的交汇点。

艾滋病也有一个很长的病名。获得性免疫缺陷综合徵,这十个字事实上道出了这种疾病的基本特质。所谓获得性,是说它为後天所得,并非先天的基於基因的遗传病;免疫缺陷是疾病的效果,它能损坏人体的T细胞,导致免疫缺陷;综合徵,指成组的症状。然而这个长长的准确的疾病名称并不像「艾滋病」三个字一样广为人知,一眼过去也不像「艾滋病」三个字一样引人注目。它准确地描述了疾病的性质,但却不能吸引人们的注视。因为对於艾滋病的目视本就不集中在疾病内部。对於被这种疾病引发了恐惧的人们来说,恐惧的存在只要以其可传染、无法治愈、致人死亡为基础就够了。在这三个条件之外的关於艾滋病的内容,已经超出了疾病乃至医学的范畴,成为了一个多种学科、多种话语乃至多种权力的对话场。

艾滋病被称作「世纪末的瘟疫」。所谓世纪末是20世纪末期——如果艾滋病发生在几百上千年前的世纪末,也许其影向效果就会全然与如今不同。那时候也是有瘟疫的。十四世纪席卷了亚欧大陆的鼠疫来势汹汹,掠夺了无数人的生命。鼠疫代表着死亡,然而在非专业人士的眼中,在只是稍稍对历史有所了解的人的心中它也仅仅代表了死亡。然而在同样的人群中艾滋病代表的则更多。诚然,艾滋病和鼠疫有很大区别。鼠疫的病程更短,症状更剧烈,也许病人死状也更恐怖。诚然,鼠疫已经远离了现代人的生活。然而在公众对艾滋病的印象的形成过程中中,媒体起到了不可否认的作用。《神雕侠侣》里面,尹志平(甄志丙)对杨过发誓说,他所目击的事情绝对不会让第五个人得知。但随後事情传开,在杨过的质问下,尹志平回答:不告诉第五个人,不意味着不告诉第六个人,第七个人啊!从逻辑上看,尹志平说得没错。对於一件誓言可以有不同的遵守方式,对於一件事情可以有不同的描述方式。有时候这被称作文字游戏。在对艾滋病的报道中,「世纪瘟疫」「沉默的瘟疫」「可怕疾病」等词句随处可见。没错,无从反驳这些话。它们都是事实。然而这些讲述事实的话语却在同步地输出一种情感,一种关於恐惧和无可救药的情感,在有意无意之中在人与这种疾病之间划出了一道禁忌线。齐泽克曾经说过,禁忌本身确立了恐惧。於是艾滋病成为了像魔鬼一样的「他者」,在禁忌线的另一端点燃着恐惧的火焰。

这倒是与一个常见的名词——「病魔」相契合了。

查士丁尼瘟疫,另一场大瘟疫

媒体输出的不只是已经变形的恐惧,还有其他话语。比如伦理道德的权力。

艾滋病的传播途径有哪些?一个三年级的小学生就可以告诉你,血液传播、性传播、母婴传播,尽管他对性传播究竟是怎麽回事可能还感到迷惑。但是如果再具体到某中行为上呢?看似公正客观的血液传播变成了为人所不齿的共用注射器吸毒,所谓「食色性也」的性传播变成了嫖娼、滥交,连母婴传播也被打上了红色的A字——那孩子倒是可怜,不过他妈不是甚麽好东西。

然而血液传播不等於吸毒,还可能是医疗事故、职业暴露;性传播也可能是不慎感染。传统道德对性的压抑与控制在艾滋病这个凸透镜下聚焦,将患者点燃。然而奇怪的是,人们(尤其是男性)一方面以性伴侣的数量多为荣,似乎女性像金钱一样是表现男性成功的勋章;一方面将嫖娼放置在有钱人或者说相对有钱的人才会去做的「富贵之事」的位置上;另一方面却对因嫖娼、滥交而感染艾滋病的人心怀不齿,认为他们自作自受。於是艾滋病不仅在共时性的角度上具有损坏人的健康的权力,在历时性的角度上,也具有了权力,将此人曾经做过的正常的事情变成了错误。传统道德对性的压抑被长期掩盖之後,艾滋病将这种掩盖解开。因为艾滋病本身意味着恶果。这也印证了另一个逻辑——收到了恶果的恶行才是真的恶行。

与此同时,艾滋病不仅仅意味着健康的损害与名誉的丧失,还意味着权力的减少。艾滋病患者(感染者)有生育的权力吗?尽管母婴阻断术已经能够进行成熟的临牀运用了,但大部分人对这个问题的回答依然是否定的。艾滋病患者有性交的权力吗?答案似乎依然是否定的。当然,这并不妨碍清醒的患者们行使自己的权力,然而这种权力并非是公众话语的权力。公众在将艾滋病本身划为「他者」,放置於禁忌的另一端後,继而也将感染者放置在了禁忌的另一端。

福柯,法国着名学者,死於AIDS

然而这些内容远远不是全部。公众语境中的艾滋病总是与歧视与误解相伴随吗?那麽艾滋病本身的权力呢?福柯对於艾滋病的说法经常会出现在各种对於感染了艾滋病的名人的盘点之中。福柯对他的爱人说,如果他得的是艾滋病,《性经验史》也就成了波德莱尔的《恶之花》,这不是很好吗?福柯的晚年与身体、快感和极限体验无法分离。在洛杉矶的日子里,他出入SM俱乐部,吸毒,这些都是为了发掘身体的快感能力,为了极限体验。福柯曾说,性不是天生的,性是被创造出来的。於是,艾滋病也成为了被发掘的快感的一种。有报道说,有名为bug-chaser的群体,通过故意让自己感染艾滋病来追求更多的性快感。艾滋病这个名字已经承载了太多意味,最终解体、变异。

当它变异延伸到快感领域的时候,产生了bug-chaser,当它延伸到经济领域的时候,产生了有些不知真假的报道中的为了疾病补助而故意感染艾滋病的人。他们都说,感染疾病提高了自己的生活品质。当然,也许还有所谓血浆经济,也许还有高燿洁。

在後现代语境之下的元叙事是注定不能稳定存在的,尝试用大一统的理论来解释某个命题无疑是为人诟病的举动。艾滋病这个语词,在话语场和权力场中的变异还远未结束,直到它被宣告为可治愈的那一天。

赞赏 微信赞赏

微信赞赏 支付宝赞赏

支付宝赞赏

最新评论

exyeuer 在《“人口红利”概念的邪恶之处》上说:

henry 在《日本开发出一种抗衰老疫苗》上说:

匿名用户 在《2015年,马云湖畔大学,一个极其危险的政治信号》上说:

焦点新闻 在《美国女模特戴特朗普面罩呼吁粉丝投票》上说:

匿名用户 在《“鼓励农民进城”是一个大骗局》上说: