2021年3月,

一场名为“为记忆辩护”的画展在北京798悄无声息地开张,

展览免费,来了好多年轻人,

墙上挂的都是抽象画,

可是观众们却很喜欢,

说在线条和色块里“看到了日常和自由”。

吕德安在福州半山空间的画室

画这些画的人已经61岁,

叫吕德安,

是上个世纪八十年代新诗浪潮里的先锋人物,

2020年末,

他的四十年诗歌集《傍晚降雨》刚刚出版,

被誉为“汉语诗歌的沉潜之作”。

在诗人最受追捧的那个年代,

他出了国,在异乡成为一个默默无闻的人,

靠街头卖画为生,

而后又返回故乡,

在福州山中盖了一所自己的房子,

从此与山石、溪水、松林为伴,

深居简出,

过起了古人那样“诗画同体”的文人生活。

劳作,发呆,见朋友,这就是山居的日常

今年五月,我们专门进山拜访了吕德安,

抓住醉酒和言欢的间隙,

和他聊了聊自己三十年来的隐居生活:

“我是一个幸运的人,

一生没有经历过什么不幸的事,

平凡和宁静让我感到充实。”

自述 | 吕德安

撰文 | 余璇 责编 | 石鸣

快乐是最重要的

在福州见到吕德安的时候,他刚刚结束一场饭局。就在离工作室不远的小餐馆里,我们接着同一张桌子坐了下来,他走到冷柜前,给我们点了炒蛤蜊,蒸鱼,炒螺丝和不知名的海鲜,又倒上他自己带去的青红酒,那是福建人爱喝的米酒,然后点起一支烟,边等我们吃饭,边闲聊。

当时已是晚上八点多,餐馆里仍旧人声鼎沸,吕德安的声音很低,语速缓慢,表情平淡。饭毕,他专门打包了剩菜,“这些可以明天带上山,给守门人的小狗吃。”

吕德安在山居接受采访,远处陶罐里的花,是他从院子里剪下的野花。

吕德安说的山,是福州当地的北峰山。约30年前,他在那里盖了一座房子,和他的邻居漆艺家唐明修隔水相望,写诗,画画,过近似隐居的生活。他画的对象,大部分是山间的流水、石头、云朵,诗的主角则是给他盖房子的农民、村妇,还有他自己的山居生活。

“我们总是先属于土地,然后土地才属于我们。”这是美国诗人弗罗斯特的话,用来形容吕德安也十分贴切。人们称他为“中国的弗罗斯特”,是因为他书写的对象总是那些再朴素不过的生活、自然,还有故乡。而在他看来,自己不过是满足于平静的生活,又把它变成了创作的灵感来源。

在马尾旧镇码头附近,可以看到远处的正在兴起的高楼,而若干年前,那里还只是一个沙洲,偶尔会有人去捕鱼。

吕德安的故乡——福州马尾位于闽江的下游,是中国近代史上一个著名的港口,当年中国最大的造船厂,马尾造船厂就建在这里。记忆中,小镇码头远比现在热闹,造船厂吊臂林立,机器轰鸣,常有外国水手在街上游走。吕德安的家就在马尾旧镇老街的二层小楼里。

小时候,他常去江里游泳,就是画画,有时临摹,有时靠想象。他记得在大人的棋牌桌下,看到过一本破烂的线装书,里面有一些白描的图案。还有一次,是隔街一个邻居疯子死了,人们要把他从阁楼上抬下来,他跟了上去,看到幽暗的墙上挂着一幅古画印刷品,一个白衣老者在古松下给一个半裸的人针灸,周围有白鹤数只。“这幅图案传递着一种古老的寂静的知识,也是我对中国画最早的认知。”

《星期五》诗社的朋友们,右一为吕德安,那年他25岁

1981年,21岁的吕德安毕业于福建工艺美术学校,并陆续结识了舒婷、黑大春、金海曙、韩东等人,开始在诗坛崭露头角。后与当地的诗人画家共同创建了诗社《星期五》,并加入南京著名诗社《他们》。

那段时间,他读《诗经》,读李白王维,听民谣,甚至去畲族村落采风,写出《纸蛇》那样的作品。在许多人极力书写时代命运和政治文化等宏大命题的时候,吕德安在埋头写他的土地和故乡。1988年,在他出版的书里,记录了最经典的诗篇《父亲和我》。

父亲和我

我们并肩走着

秋雨稍歇

和前一阵雨

像隔了多年时光

我们走在雨和雨

的间歇里

肩头清晰地靠在一起

却没有一句要说的话。

——《父亲和我》

1991年,吕德安旅居美国,靠给人画像谋生。1994年底,他返回福州,上山盖房,成为一名自由职业者。1998年再度出国,自此像候鸟一样,在美国和中国两地游居,一晃就是30年。

2011年,吕德安获“高黎贡诗歌主席奖”,后来又获得《十月》文学奖(2014)和 “天问”诗歌奖(2014)。与此同时,他从未间断过绘画,并数次举办过画展。今年3月在北京举办的《为记忆辩护》,就是他最近的一场个展。展览上,一些并不起眼的纸本作品,受到了年轻人的欢迎。

这些作品大都是他疫情期间在美国所作,把一些小的画稿拼贴、加工在一起,就像小时候做相册一样,甚至用烟头在纸面烫出几个洞,像是某种伤疤。“年轻人他们在看展的时候会说,这些作品看上去好自由,而且很日常,仿佛可以看到艺术家工作过程似的。”

福州半山画室里,吕德安还在继续创作拼贴画,他觉得这是一种类似于书写的创作手法,“还想要做更多。”

说起作品得到年轻人的好评,吕德安嘴角立刻上扬,又得意又开心,“我总是想和年轻人在一起。”

老朋友唐明修的学生办画展,他是指导老师。福州当地的年轻人举办诵诗会,请他当嘉宾,他欣然往之,还一起喝酒到半夜三点,第二天直接睡过了头。还好他提前教过我们可以从厨房的窗户爬进他山上的家,“没带钥匙的时候,我也是从厨房爬进来的。 ”

在山上相处的这几天,他任由我们在他各间屋子里走来走去,问东问西。客厅里快30年的木地板吱嘎作响,因为下雨太多了有一块还有点塌下去,每次都要绕着走,西面的墙皮也有一些脱落,发霉。

桌子上散着些诗集,最上面一本是《浪诗世纪末——镂克自选集》,那还是上次几个诗人朋友来的时候翻过的。在给我们介绍屋子的时候,他忽然发现壁炉上挂了许久的一张托尔斯泰晚年出走的照片不翼而飞,“在山里,发生什么都没什么好奇怪的。”

他自己一直在整理院子,晒树、拔草、修剪树木,忙得不亦乐乎。还给我们做饭,展示从农民那里学来的小技巧,“炒鸡蛋的时候,要多炒一会,那样才香。”而更多的时候,就是一起在银杏树底下坐着,喝茶,发呆,看风吹竹海,听流水虫鸣。

以下是吕德安的自述:

我叫吕德安。我写诗有40年,画画也差不多40年。画画是科班出身,写诗完全是兴趣,都很热爱。

小镇走出来的诗人

小时候,我成长于一个和睦的家庭。我父亲他是一个实实在在的人,也可以说是一个老实人。他在马尾镇上的税务所里面工作,但是他有种文人的气质。在小镇上,人们都亲切地称呼他“老吕”,就好像是一个尊称一样。他们很少会叫一个农民“老陈”,或者对一个工人叫“老王”,所以我觉得父亲是受人尊敬的。

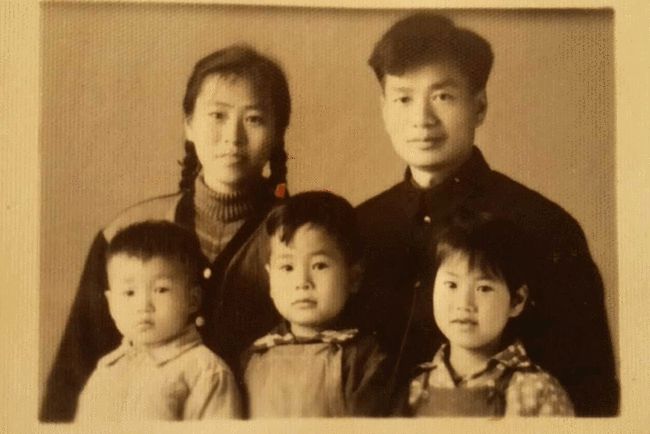

吕德安(前排中间)幼年时候拍的全家福

我的母亲也是一个普通女人,做过很多不同的工作,出纳,一个小会计,后来也去当工人,在一个车间里做车工。她手非常地灵巧,也很聪明。回想起来,会有一丝惋惜,如果我现在知道母亲是一个几级的车工,还带过徒弟,我一定会去到现场,看她到底厉害在哪?但这些都成为过去的事情了。

我的童年基本是快乐的,好像没有过叛逆期,也没有所谓的对抗家庭或者父母那种情绪。似乎只有在我少年时吊儿郎当的,我的父母才会对我有所要求。哪怕是有要求,也基本是以一种鼓励的方式提出。他们会说,你不是小时候喜欢画画吗,现在继续画画啊?

现在教育到处都是竞赛,都要进好大学,当我的孩子也面临这些问题的时候,我也会焦虑。但我对小孩的教育,多少也沿袭了我父亲对我的那种教育方式,比较放任他们,我认为身心健康才是第一重要。

吕德安说,就像土地之于农民,画画对他也是一种劳动,他希望从中发现自己的天性。

我小时候喜欢舞文弄墨,但其实我也喜欢像吕布那样子的人物,想变成那样,能文能武。我在高一的时候就去上山下乡了,所以高中没有读完。

上山下乡那个时候,正好是我发育的年龄。那两年,我有很多好玩的事情,就好像提早跳入自己的人生一样。

那时候不会比谁的书读得多,大家喜欢劳动,会锻炼身体,看谁比谁壮。我那时候甚至成为当地的一个劳动骨干。想起来好像很庆幸,虽然没有什么大学可读,但是直接在农村底层工作、劳动,从创作角度我觉得是一个非常宝贵的经验。

就在那个时候,我偶然得到一本普希金的诗集,就启发了我所谓的自由诗创作。那本普希金诗集是翻译体的,那种日常的语气的诗句,对我很有启发。

吕德安卧室里窗前的书堆和曾经的诗歌本

恰恰那时我喜欢上一个女孩,就写信似的给女孩写诗,以此有一种优越感,不过确实也得到了挺好的回应。她觉得这小子还挺会写的,跟别人不一样。其实当时连手也没有拉过,只是精神上异性之间的相互吸引而已,但诗歌因此就写起来。

当海上吹来一件缀满星云的黑衣衫,

沃角,这个小小的夜降落了,

人们早早睡去,让盐在窗外撒播气息。

——《沃角的夜和女人》

其实我画画跟我父亲的引导有关系。他不是艺术家,甚至不知道艺术是怎么回事,他只是觉得你喜欢画画,涂鸦。所以那时候刚恢复高考,他就非常决断地说:你有能力,你去考美校!

我还记得,他拿出十块钱放在桌上,说:去买颜料、纸张、笔,不够再来!我第一次被父亲这么严肃地,用一张十块钱的纸币,给吓住了。

当然是到了专业学校以后,我才知道画画原来是一项艺术,是跟你的精神,跟你的生活趣味有关系,就这么慢慢开始画起来了。

而我的诗歌的创作情景,差不多也是这么回事,也是喜欢写,读到更好的诗歌版本就会受到诱惑,受到影响,也会唤醒对语言的一种觉悟,一步步写出来。

在德国,吕德安拍下舒婷和朋友朱文的合影,那时候他们一帮人在德累斯顿演话剧,舒婷在柏林驻地创作,过来看望他们。

记得我读到舒婷的诗,是从学校放假回马尾,在当地文化馆的一本刊物上。当时我特别激动,没想到就在我们福建,一个女诗人会写出那么精美的诗歌!后来是通过我父亲去问文化馆馆长,也是这个刊物的主编,要了舒婷的地址,又让他写了一封介绍信,回校以后就去找她。

她住的地方离我的学校不是太远,就在去鼓浪屿轮渡码头经过的地方。记得我去的时候战战兢兢的,有点不敢去。可能以前我还是一个比较害羞的男孩吧。到了门口,我徘徊很久才进去。见到她该说什么呢,我不知道该说什么。

那时候也没有礼节一说,我要先打个招呼再来,也没有想到先写信,预约见面,但是最后还是进到她的院子,去敲她的门。

她出来了,好像是穿着便服,她让我到她房间,我坐在那里不知道该说什么,就直接把我写的诗向她请教,也不会说客套话,就这么认识了。她当时也还是一个工人,但在我看来她就是如日中天的一个诗人。她看了我的诗说:很有想象力。然后借给我一些其他人的诗让我带回去,甚至还借了她自己的手抄诗。

1991年春,吕德安初到纽约

十几年后,当我在纽约街头画像,想到有很长时间没有怎么跟舒婷写信,当场就用炭笔在画纸上写了一封信。炭笔,黑乎乎的,容易掉粉末。后来她回信说,读我的这封信以后,变得满手乌烟,我就感觉特别高兴。

马的形状,马蹄的形状

只有马和它的马蹄形

亲爱的父亲

这是一条我生来没有见过的蛇

我们的小镇也没有见过

可是在雾蒙蒙的傍晚

它那金灿灿的自由的身体

多么像我漂泊的生涯

——《纸蛇》

人到中年,成为美国街头的异乡客

在去美国之前,我曾在省外文书店工作了十年,做一个美工。在书店工作很轻松,不用动脑筋,还可以写诗,画画。其实那时候如果我势利一点,完全可以到文学刊物,或者进出版社,或者到作协去。可我就是一点念头都没有,甚至排斥这种想法。

那个工作对我是一种松弛,与我的写作相辅相成。如果我做一个编辑,我觉得我的阅读会受到污染。整天乱七八糟的东西你要去看,去编它。我就尽量保持一种纯粹的诗歌思维。

1991年,因为妻子去美国读书,我一同前往,一呆就是三年。

在哥本哈根的时候,吕德安写:于坚和我像久别重逢的两个农民坐在那里。

我去美国第一站,是在明里苏达的一个小镇,它叫曼凯托。第一个印象蛮吃惊的,从机场出来,出租司机一表人才,穿得像参加晚会似的,可他居然是一个出租车司机?

那时候地上还有很多积雪,他帮我从车上拿下一张垫子,让我踩着上去,然后说“你不要动”,行李都是他来提、放,就觉得很绅士。

我在曼凯托待了一个冬天。它是一个非常漂亮的小镇,整个冬天都下着大雪。晚上我会特意跑出来看一看,雪花在路灯下面飘扬,哇,纷纷扬扬的,很美。后来在我的诗歌里经常会出现雪,一定是跟我在曼凯托的生活有关系。

三个月后,我就去了纽约。从曼哈顿42街公交车站一出来,好像进入了一个混乱的世界,街头飘着纸张,到处都是黑人,像影子一样。然后朋友把我装进车里,逃跑一般地离开。

我在朋友的寓所住了一个星期,好像是一个适应期。他给我从报纸上找到曼哈顿的一所出租房。他说这个地方好,画像很方便,走到楼下就可以画,就在著名的第34街。

当我们去看这个房子的时候,我简直吓坏了。在电梯上去的时候,有一个黑人女人,感觉就盯着你看,像一个有病的人。到了具体的房间一看,一个窗户,四壁空空,可能就五六平方,没有自己的卫生间,没有自己的厨房,只能摆一个床。回到街上,我立马决定,不可能住在这里。

吕德安在洛杉矶

后来我找到了一家,是一处地下室,里面住着两三家中国人,房东也是中国人,这给了我某种安全感。

在纽约搬来搬去的,换房子是常有的事情,所以也没有什么特别新鲜。但确实那时候我深刻体会到,好像必须在这边混下去。

怎么混?只能是靠自己老本行,画画。我们会开玩笑把它叫做什么,街头就是我们的银行,取钱去。

那时候我觉得自己更像一个“都市的农民”,靠天吃饭,因为下雨的话,就没有人坐下。只要不是雨天,我基本都会出去画画,在街头,在公园里,常常是中午出去,半夜一两点、两三点才回。

我对居住的地方没有苛求,只要一张床就好。这也是我们那一代中国人在国外的基本状态,好在我写诗,有自己的世界。纽约的街头,高楼耸立的曼哈顿看起来像建筑的深渊,还有纽约特有的混乱,尤其是在夜晚,所有这些都变成了我写作的一部分。

作品《大海几乎是一种陈述》

作品《为记忆辩护》之一

我有一首诗——《偷渡客的一天》,就是写我的室友,那些福建长乐的老乡,他们都是偷渡客,在当地的餐馆打工,做服务员或者厨师,休息的时候就会去海边抓牡蛎,或者螃蟹,回来煮了聚餐。我们就像一个小部落那样生活。

一些人在街头唱歌跳舞,他们是来自不同国家的移民,各种普通人。他们用吉普车大声放着音乐,所有我又有一首诗——《街头音乐》。

那条街已漂出了,

街的意义之外,

像被掏空的巢,

飞离了树枝。

音乐的通宵达旦的力量,

支撑着那群幽暗的躯体,

他们聚合又离散,

却始终在那条街上。

我觉得在纸上写字,能感觉到一种呼吸,汉字的书写,都带着一种情感。所以我在90年代初出国,我会跟我的朋友说,不要用电脑给我写信,要用手写的。

好几个朋友,可能同情我一个人在外头,会用钢笔写在纸上。北京诗人黑大春,几乎每次写信都会夹着一首诗。诗句比较短,但每个字都写得很大,把一张纸撑的满满的,我就在想,或者将来这张纸就是一个艺术品。

所谓的字如其人,确实是那么回事。看到他的字迹,就会感到跟过去的连结。

我曾经渴望放弃,

手臂却依旧高举沉重的石头,

我弯下身时那酷似爱的姿势,

徒劳的要求石头吻合,

我想每一块石头都应该从天而降,

然而事实远非如此,

啊!都是为了证明某种天赋

但愿自己生来是一个农民。

——《台阶》

回来,把家安在山上

吕德安的山居外景

可以说国外这几年的生活,使我有了这种异乡人的体验,就是说那种漂泊感。我回国,也好像是时候到了,感觉我必须回来。

记得那是1994年底,我揣着靠十块一张在美国画像赚的三万美金回来,以为可以一劳永逸,没想到把原来的单位给弄丢了。我也不会搞一点关系,比如说给老板送几瓶酒,这个也没什么,可当时对我来说,就觉得这种事情很难做得出来。

我想着买一个房子。结果好友唐明修说,买什么买,到山上盖一个不就完了么,于是两个人放弃了游遍全国寺庙的“佛光之旅”计划,跑去山上找地。

盖房子,它本身就很有挑战性,对我们做艺术来说又是很自然的一件事情。但更重要的是,这房子是在大山里面,是在自然的怀抱里面,跟城市的生活截然不同。好像我们内心里早年所受的艺术教育,诗歌教育埋下的种子,现在终于有机会可以实现,就很兴奋。

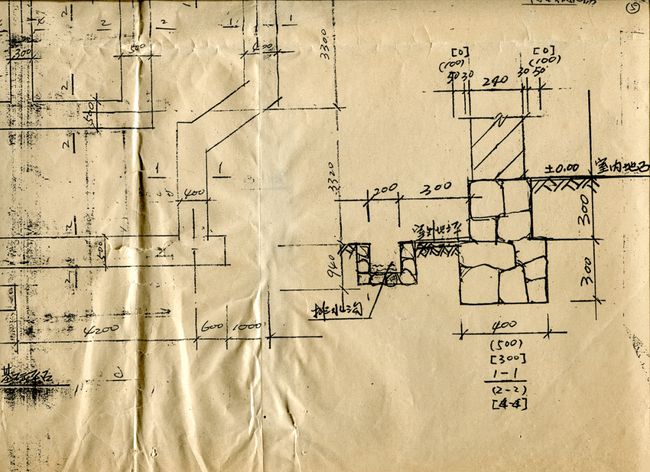

最初的房子草图,据说是一个晚上在酒吧里画成的

95年初,房子初具规模的样子

后来我们看上两块地,我一晚上就画好了草图,就到村里去申请,申请书上写着:“板桥村村民吕德安因住房困难请求批准一块宅基地,为盼。”当地政府很快便同意了,他们希望能有些文化名人在此聚集,建立起一个文化村。

我不想盖一个那么像城里的房子,或者所谓的别墅。我盖这个房子没有用水泥,而是砖木结构的,所以我当时直接到村里,找盖过房子的人来建。

比如说木匠罗宝贵,后来他就做了我房子的木匠。在客厅里,有几根大的梁,就是他去村里的朋友那弄来的。然后他也组织了他在另一个村庄的亲戚来砌砖。

客厅里高大的木梁依旧挺拔,二楼书房里,书架上放着各种文学书和绘画理论的著作,还有吕德安从各地淘来的小玩意:非洲的乐器、福建当地古窑的瓷瓶,一个残缺的木工刨子,其中一个歪脖子宋代瓷瓶是他的宝贝。而窗外,正是春末夏初,一片绿意盎然。

到了房子封顶,各个方向的窗户竖立以后,我突然感觉到我太有福气了,那些窗外的风景都是你的,有一种家的感觉。

在这种自然环境里面生活,也像有点隐居的那种状态。我晚上经常会挑战自己似的,提着灯或者手电,走夜路去邻居家下棋,聊天。

我们小时候都会害怕,在这种荒山野岭怎么睡觉?后来我深刻体验到,如果你的家是在这,你就没什么可怕的事。

我原没有想到,

我竟然拥有一所自己的房子,

院前一大堆乱石,

有的浑圆漆黑,从沃土孵出,

有的残缺不全,像从天而降,

四周弥漫着房子落成时的某种寂静。

——《适得其所》

在山上写诗,好像能够对传统古典诗词有更加直观的感受。画画也是,山里的石头、流水……都会变成一个巨大的意象在推动你。有时候我会觉得,我好像还是一个山水人文画家,这种古代的情结都在,就蛮穿越的。

山上的石头和流水

两幅作品分别是《光的缝隙》(左)和《大地上的居所》(右)

作品《好山好水》

关于山上的生活,我写了很多短诗,还有一首长诗——《适得其所》。这首长诗的主角是一个农民,他叫陶弟。在盖房子的朝夕相处中,我记下了陶弟的不少话,比如溪水“就像脚趾间流泻出白银”,又或者“人走人的路,蛇走蛇的路,没有什么可怕的。”

我也曾亲手触摸过这些石头,把它们变成台阶,变成一小段护坡,好像有一种亲近感。我觉得石头,当它们垒在一块的时候,好像背后有一道光似的,它的能量是从里面出来的。所以我画石头。

好像我们这个时代的人,大家普遍处于一种丧失故乡的状态,在教育上有很多的缺失,都是自己在补课,然后又有一些国外的经历,受到东西方各种元素的影响,总体上比较撕裂。

马尾旧镇,右前方是吕德安小时候日常经过的“闽水综合经营部”。现在这里都是危房,已经进不去了,我们便绕着这片老房子走了一圈。自从人类搬走以后,植物接管了这一片,榕树从墙缝里长出来,还有盛放的三角梅,直接从二楼阳台垂到了一楼,又把屋顶给占据了。

有一次,陶弟说他遇到一条蛇,被他砍成两段掉下来,可是它怎么都找不到另一半,说是游走了。

听到这个故事,我像是听到了一则寓言。就突然觉得,我是那回来的另一半,回到故土,然后在这边盖房,寻找家的感觉。

微信赞赏

微信赞赏 支付宝赞赏

支付宝赞赏

最新评论

exyeuer 在《“人口红利”概念的邪恶之处》上说:

henry 在《日本开发出一种抗衰老疫苗》上说:

匿名用户 在《2015年,马云湖畔大学,一个极其危险的政治信号》上说:

焦点新闻 在《美国女模特戴特朗普面罩呼吁粉丝投票》上说:

匿名用户 在《“鼓励农民进城”是一个大骗局》上说: